商品説明が上手くできないんです。

営業(商談)で提案がうまくいかないで、へこんでしまうことってありますよね?

でも大丈夫です!

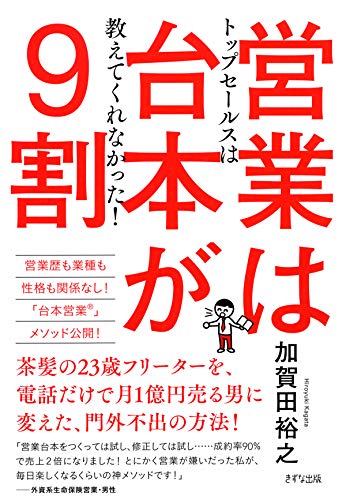

『営業は台本が9割(きずな出版)』 『図解でよくわかる 営業は台本が9割(きずな出版)』『SIX MENTAL READING:シックスメンタルリーディング(きずな出版)』『成約率80%!トップセールスの「価値観営業」メソッド(きずな出版)」

アマゾン営業セールスランキング ベストセラー 一位、紀伊國屋 大手町店 総合・ビジネスランキング一位、紀伊國屋 梅田本店 ビジネスランキング一位 、第15刷重版(2025年3月現在)

あの上場企業も導入!営業教育日本一 ミリオンセールスアカデミー®主宰

台本営業®コンサルタント加賀田裕之です。

【 ミリオンセールスアカデミー®︎台本営業®︎ 講演・研修・メディア・コンサルティング実績(敬称略) 一部】

東京都 パナソニックホームズ株式会社 パナソニックハウジングソリューションズ株式会社 北陸電力株式会社 中央大学附属中学 株式会社宣伝会議 カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社(TSUTAYA、蔦屋書店) 日本経営合理化協会 nosai山梨(山梨県農業共済組合) 株式会社FIT PLACE 公益財団法人日本生産性本部 一般財団法人中部生産性本部 中部マーケティング協会 朝日生命保険相互会社 山金工業株式会社 株式会社エスコプロモーション 東京商工会議所 株式会社ポーラ(POLA化粧品) 九州ビルサービス株式会社 FunTre株式会社 一般社団法人 日本施術マイスター養成協会 治療院仕組み化経営 株式会社リブラクリエイション 日本仲人連盟株式会社 一般社団法人協会ビジネス推進機構 株式会社ダイトーグループ本社 株式会社CRS横浜 株式会社CRS大阪 株式会社くるまのミツクニ 株式会社RITA-STYLE 激安激アツ起業塾again 合同会社Smart Be アップルオートネットワーク株式会社 有限会社リプロ 株式会社アイジェノミクスジャパン 株式会社ミタカ工房 社会保険労務士法人閃光舎 FM J-WAVE 株式会社 日本HP(ヒューレットパッカード)Sansan株式会社 伊藤忠エネクス株式会社 abema TV SUNTORY 香るエール(広瀬すずさんと共演) 他多数

商談を成功させるためには、相手にとって「これは断れない!」と思わせる提案が必要です。こちらの条件が、相手にとって絶対に有利であることを示すのがポイントです。

つまり、「魅力的な提案」をお客様にお届けすることが、トップ営業の秘訣なんです。

この記事では、アメリカで生まれたセールスの公式「FABEC(ファベック)」を使って、あなたの商品説明をもっと魅力的にブラッシュアップしましょう。そして、売れる営業台本(トークスクリプト)を一緒に作り上げて成約率を上げましょう!

その前に!最新の購買心理や、営業の『型』、現場で使える実践トークをご存知なく、たった一人であなたは苦しんでないですか?「1日3分で売れる!」ミリオンセールスアカデミー®︎無料メルマガで、最先端の営業スキルを体得して売上アップしましょう↓

目次

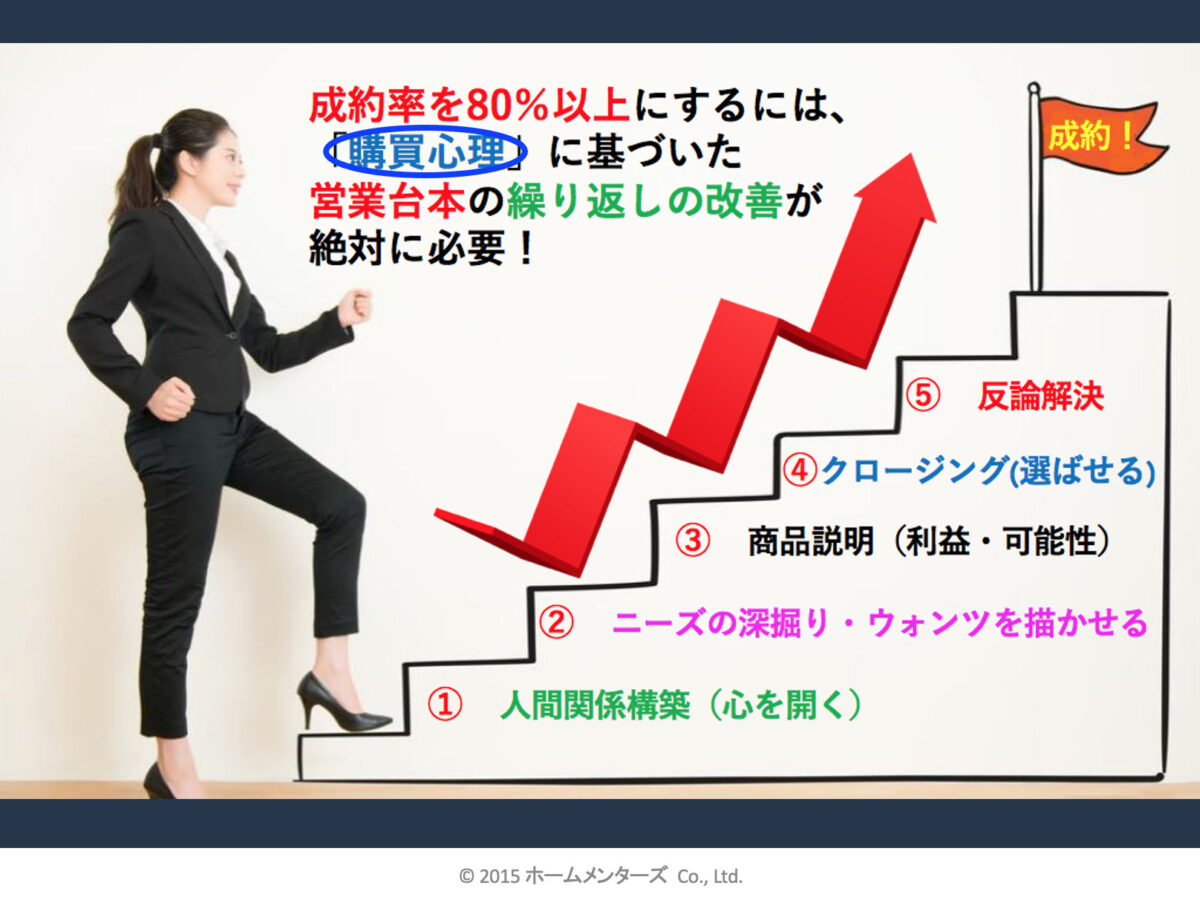

商品説明をする前にすること:商談には順序がある

■ステップ1:人間関係構築

■ステップ2:ニーズの深堀・ウォンツアップ

をしてから

■ステップ3:商品説明

に入るのが購買心理に基づいた商談ステップになります。

さてゴリゴリセールスでなく、最新の購買心理でお客様から自然と「欲しい!」と購入してもらいたいあなたは「営業セミナー」で、本物の「売れる営業台本(トークスクリプト)を一緒に作成体得しませんか?そして売れる営業マンになって、人生を変えてみませんか?詳しくは↓

営業がニガテな人も、最新の購買心理学で自然にお客様の「欲しい」を引き出すミリオンセールスアカデミー®「台本営業®セミナー」についてもっと詳しくみる

断ることができない魅力的な提案とは?

魅力的な提案をするためには「3C」で考えよう!

例えば、エアコンを販売するときに、「自動清掃機能」にニーズのあるお客様に、「空気清浄装置」の説明をしてもお客様は納得しません。

このように、お客様のニーズを知らなければ魅力的な商品説明をすることができないのです。

商品知識と商品説明は違う

商品知識とは、その商品の全ての情報のことで、専門的であり一般の人が理解することは難しい場合があります。商品説明時に商品知識のすべてを説明することは必要ありません。

お客様のニーズを知って、部分的に説明する必要があるのです。また、一般の人が理解できるように簡単な言葉を使って説明する必要があります。

商品説明を凝縮したものを「セールスポイント・セリングポイント(その商品のウリ)」といいます。いつでも説明できる「セールスポイント・セリングポイント」が頭に入っていなければなりません。

お客様が断ることができない「すごい視点」があります!その考える視点は、ズバリ!

3Cです。

3Cとは、

Customer(顧客)

Competitor(競合)

Company(自社)

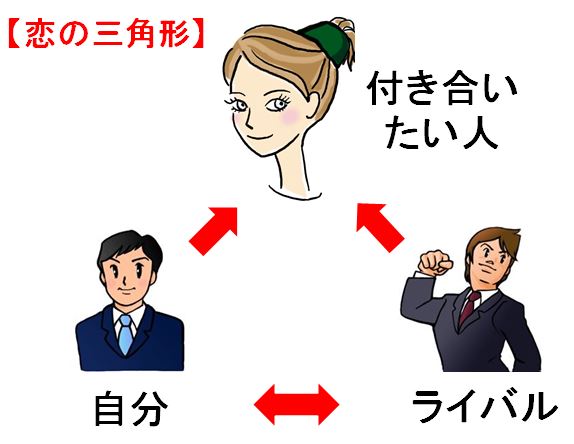

断ることができない魅力的な説明:恋愛の例

その3Cを使った「断ることができない魅力的な提案」を分かりやすい例え(恋愛)で説明します。

私の知り合いで、トップセールスから社長になったもの凄く「モテル」トップセールスの恋愛アプローチでご説明しますね。※ちなみに、現在、元トップモデルと結婚しました(笑)。

僕の家の近くに、ものすご~く美味しい本格石焼パスタ屋さんがあるんだけど週末に行こうよ!!

え~、いいけど~、どこ~?

うん。銀座!

(え~~!? 銀座に住んでるこの人、何者~?)行く!行く! 解説しますと、 ■Customer(顧客) である女性は、一般的にグルメ好きですよね(笑) なので、、、 美味しいお店の話でアプローチします。 ■Competitor(競合) ライバルである男性と比較で、銀座に住んでいるというのをいやらしくなく伝えます。 「銀座に住んでるこの人は、何者なんだろう?」という興味をわかせますよね。「詳しく知りたいな!」と思わせることができますよね。 女性からしたら、「断ることができないほど魅力的な」提案ですよね。 これがマフィアオファーつまり、「断ることが出来ない魅力的な提案」です! 「マフィア・オファー」とは、世界的ベストセラーになったゴールドラット博士の著作『ザ・ゴール』の2作目で紹介された例えです。 因みに、マフィアは映画「ゴッドファーザー」の相手に拳銃を突き付けて、「契約書にサインを書くのか!」「自分の脳みそのシミをくっ付けるのか!」を迫るというワンシーンに由来します。 ※ちょんぎられた愛馬の首が 朝、起きたらベットに転がっているシーン もし、あなたが発電機(電気)を発明したとしたら、どのようにプレゼンします?

首相が断ることができない魅力的なアプローチとは?

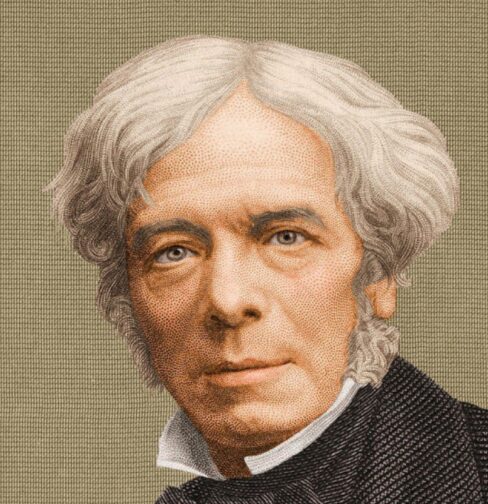

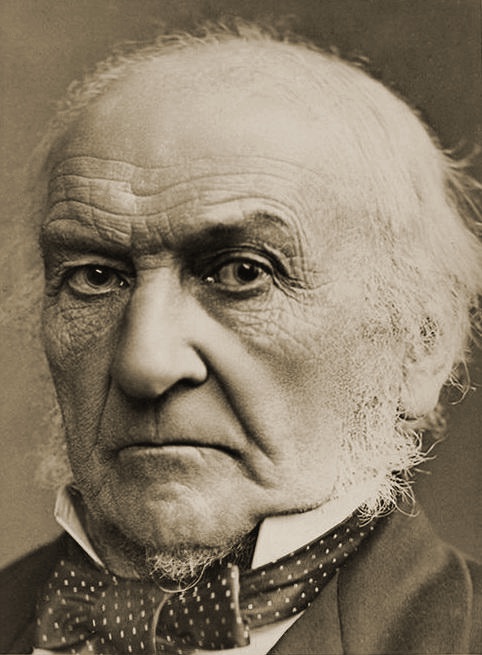

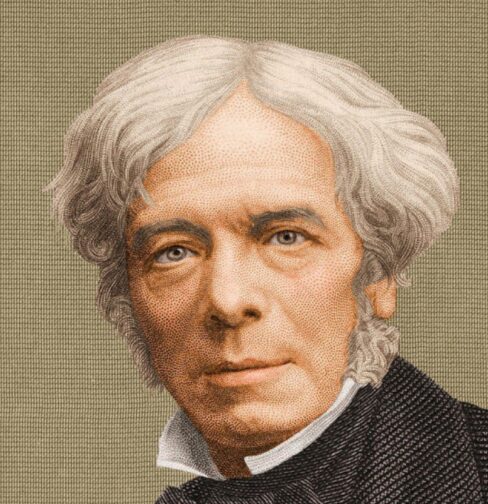

ミカエル・ファラデーが初めて発電機を発明した時、英国の首相ウィリアム・グラッドストーン首相にこの発電機に興味を持ってもらい、後援してほしいと思いました。

そこで、未完成の発電機を携えて、グラッドストーン首相を訪れました。

それ、どないな実用的な価値あるんや?

社長が断ることができない魅力的なアプローチとは?

断りきれないアプローチをお話しします。

アプローチについては私も、さんざん苦労しました。

例えば経営者に対する、アプローチを考えてみましょう。

経営者の考えていること、経営者の悩みは、

■売上向上

■資金調達

■経費削減

■人事戦略

など大体決まっています!

ですので、アプローチの提案は、とってもカンタンです。

というアプローチは社長にとってはとても魅力的になりますね。アポはとれます!!

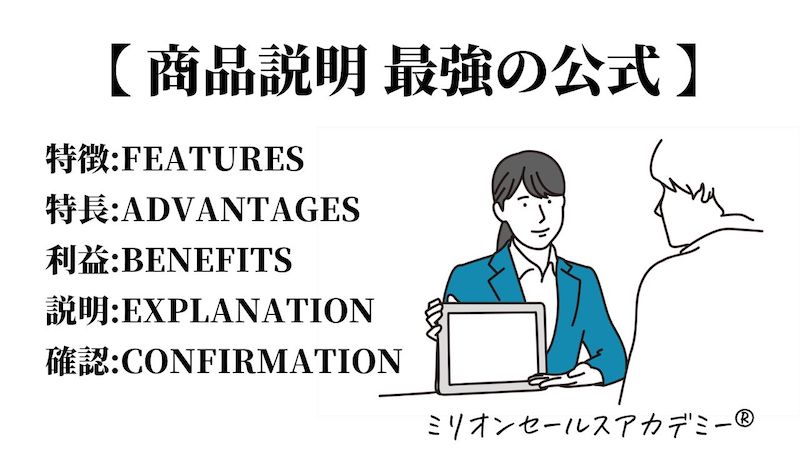

商品説明の基本は「FABEC(ファベック)」の公式

数多くのセールスパーソンから相談をうけていますが、多くのセールスパーソンは商品の「特徴(Features)」や「特長(Advantages)」を一生懸命話していて、お客様の心に刺さっていないことがおおいのです。

商品説明はセールスの先進国アメリカで研究し尽くされた「FABEC(ファベック)の公式」があるのです。

商品説明でつかえる「FABEC(ファベック)の公式」とは、、、

【 商品説明で使える「FABEC(ファベック)の公式」 】

1)特徴 : Features

2)特長(長所): Advantages

3)利益 : Benefits

4)説明 : Explanation

5)確認 : Confirmation

さて気になる「FABECの公式」についてお急ぎのあなたは、私、加賀田裕之の以下の著書を参考にしてください↓

『営業は台本が9割(きずな出版)』p193

『図解でよくわかる 営業は台本が9割(きずな出版)』p117

次の章から、FABECの公式について解説していきますね。

セールスポイント・メリット(利点)とベネフィット(利益)

メリットは「商品やサービスの特徴(Features)や長所(Advantages)」を指し、ベネフィット(Benefits)は「その商品を手にして何がどのように変わるのか?何が得られるのか?」です。

つまり、「セールスポイント・メリット」とは商品が持つ特徴や長所です。「ベネフィット」はユーザーがメリットを得ることでどういった変化、結果を得るかなのです。

| セールスポイント・メリット(利点) | 商品やサービスのよい点・評価できる点(特徴・長所) |

| ベネフィット(利益) | 商品やサービスを使ったことで得られる利益や恩恵(利益) |

FABECの公式で、

セールスポイント・メリット(利点)とは

・特徴:Features

・特長(長所): Advantages

ベネフィット(利益)

・Benefits

です。

例えば保険セールスで、

と言うのは、その保険のメリット(利点)ですよね。

これにベネフィット(利益)が加わると、

ではいくつかの例で、メリット(利点)とベネフィット(利益)を考えてみましょう。

■Apple社ノートパソコン「Mac book Air」

|

メリット ・特徴 ・特長(長所) |

・スペックがいい ・1.24kg ・最大18時間使えるバッテリー

|

| ベネフィット |

・最大18時間使えるバッテリーは電力効率に優れたApple M2チップにより、朝から晩まで使えます。 ・場所を選ばずどこでも仕事ができるので仕事の効率が上がる ・最先端の機種なので、仕事も時代を先取りしているというブランディング効果

|

■ポット型浄水器

|

メリット ・特徴 ・特長(長所) |

|

| ベネフィット |

|

メリットとベネフィット具体例

ではこの章では、メリットとベネフィットの違いの具体例を見ていきましょう。まず、簡単に自己紹介をしてもらえますか?

全国で年間●0,000棟以上施工しています。 型材はオリジナルのものを採用していてコストも安いことから、多くの有名ビルダーさんとお取引があります。 是非一度お話を聞いてもらえないでしょうか。

顧客のベネフィット(利益)がありません。ベネフィットを付け加えるとどうなりますか?

バルコニーの手摺笠木(てすりかさぎ)を専属にやっている、●●●●株式会社と申します。

全国で年間●0,000棟以上の施工実績があります。 又、弊社は材工一括対応を行っているので、問屋さんサッシ屋さんルートよりも、メーター単価で20%以上コストダウンした実績があります。 是非一度お話を聞いてもらえないでしょうか。

又、弊社は材工一括対応を行っているので、問屋さんやサッシ屋さんルートよりも、メーター単価で20%以上コストダウンした実績があります。

・弊社¥4,500

・他社¥5,625

例えば御社のように、月40棟着工の場合、 1現場平均5メーターだとしましたら、1現場で¥5,625のコストダウン。

月で¥225,000、年で270万円のコストダウンになります。 是非一度お話を聞いてもらえないでしょうか。

※5,625ー4,500=1,125

1,125✖️5=5,625

5,625✖️40=¥225,000

とっても良くなってきましたね。このように、見込み客のベネフィット(利益)を忘れずにトークにいれてくださいね!

「お金で計れる価値に基づいて、どれだけ儲かるか(お得か)を明らかに理解してもらえるか?数値化するこおと」がキモです。

数値化については、以下の1分動画で解説しています(音量注意)。

メリット(利点)をベネフィット(利益)に転換した契約書

さて、営業側のセールスポイント・メリット(利点)を、顧客のベネフィット(利益)に見事に転換した例を見ていきましょう。

ある日当然、以前、それも数年前講演をしたところから、急にメールが届いんです。

え?突然どうしたの?

こちらには得もないし、特に急ぐ理由もない。

だから、「いつか対応しよう対応しよう」と思いながらそのままスルー。契約書を読むのも面倒なので、ついつい先延ばしにしちゃったんです。

数日後、また先方からメールが。

「今度はなんだ?」と思いながら内容を確認すると、、、。

こんなポイントだったのです!

1)利益が発生した場合、その振込に契約書が必要

2)契約書には 期限が設定

気づいた瞬間、即行動!

「あ、これは放っておけない!!」

先方の都合で先延ばしにしていた(セールスポイント・メリット:利点)けど、うちにとっても必要な書類(ベネフィット:利益)だとわかった瞬間、即対応。

また、期限設定(デットライン)が設定されていたのです。

デットラインクロージングについては以下の記事を参考にしてください↓

デットラインクロージング:期限設定をして、お客様の決断をうながそう!

たったメールでも、セールスポイント・メリット(利点)をベネフィット(利益)に変えるだけで、とたんに人は動くのです。ぜひ、参考にしてみてくださいね。

さて次の章から、商品説明で一歩上をいく「心理テクニック」について解説していきます。ぜひあなたの商品説明に付け加えてください。

商品説明で活用できる「心理テクニック」

お客様の購買意欲を高めることができれば、販売のチャンスが広がります。

この章では購買心理を促進する、心理テクニックについて説明します。

購買心理を促進する心理テクニック:希少性

供給を制限して購買を促進する

私たちは、品薄な商品は価値が高く、手に入りにくいことを理解しています。これを「 希少性の原則 」と呼んでいます。

例えば、東京の吉祥寺という街のサンロードという商店街には、朝2本の行列が出来上がります。1本が最中や羊羹で有名な和菓子屋さんで、もう一つがメンチカツを求める列です。

なぜ、このような列ができるのでしょうか?

もちろん、美味しいということもありますが、実は、供給が需要より少ない希少性が高いために起こった現象でもあるのです。

「手に入りにくいほど価値がある」ということです。

この希少性の原則には「心理的リアクタンス」という心理が働いています。

人間というのは自由を求める存在です。例えば、懲役というのは刑務所に入れて自由を束縛することです。自由を束縛することを罰として使用して再犯を防ぐことや懲役刑があることで、犯罪の抑止となるという考えです。それだけ、人間は自由を奪われることを嫌うのです。

また、子供の頃、親から「勉強しなさい!」と言われるとムカッとして「今、やろうと思っていたのに!」などといってやる気を失ってしまったものです。

また、「タバコをやめて欲しい」と言われると、「余計なお世話だ」とばかりに、余計にタバコを吸ってしまうことがあります。

この心理プロセスを心理学者のS.ブレームは 「心理的リアクタンス」 と呼びました。リアクタンスとは抵抗のことです。

人間は好きな時に好きなことを行える自由があると考えており、この自由が迫害されると心理的な反発感情が沸き起こります。

この感情が「リアクタンス」であり、同時に自由を回復しようという欲求が起こります。

リアクタンスが強く作用する条件は、

①自由の迫害が非合法である場合

②自由の迫害が自分にとって重大である場合

③自由の迫害が広範囲に行われる場合

などです。

つまり、吉祥寺のお店については「好きな時に好きなだけ買う」自由が制限されています。

ですから、反発作用として「心理的リアクタンス」が働き、列を作ってでも商品を手に入れようとするのです。

「希少性の原理」は、ビジネスでも応用されています。多くの販売店で行われている 「決算セール」 やファストフード店の 「今だけのセット割引」 です。

期限を設定して、「この期間を逃すと特別価格では買えませんよ」というメッセージが含まれています。

特別価格で購入する自由が阻害されるため、自由を求めて人々が購入に走るということです。

また、「先着100名限り」「50台限り」というコピーも見かけます。

希少性を謳うことでリアクタンスを起こさせる戦略です。営業活動に心理的リアクタンスを利用するトークとして次のようなものが考えられます。

〇〇が不作で品薄になりつつあります、価格も高くなることが予想されますし、手に入れることが難しくなると思われますので、ご案内に来ました。

〇〇の特別販売枠は、あと10台になってしまいましたので、ご案内に来ました。私の特別販売枠は、なくなってしまいましたが、〇〇様ために営業所の枠をもってきました。

特別セールも残すところ3日になりました。

という感じで使います。

権威を利用する

アメリカのイェール大学の心理学者スタンリー・ミルグラムは、権威者の指示に従う心理についての実験(ミルグラム実験)を行いました。

実験は、実験協力者(いわゆるサクラ)と実験参加者(被験者)が二人ひと組で、実験参加者(被験者)が「教師役」となるように仕組まれていました。

実験の手順としては、ミルグラム博士から「生徒役」の実験協力者(サクラ)は別室で電気椅子に座り、「教師役」の実験参加者(被験者)はクイズを出題して、生徒役が間違うと電気ショックを与えるよう指示されました。

また、電気ショックは、15ボルトから450ボルトまでの30段階に分かれており、400ボルトを超えると死亡する危険もあると、博士から説明され、生徒が間違える都度、一段階強いショックを与えるように指示されました。

通常であれば、私たちは他人に危害を加えることはしません。しかも、死に至る可能性のある電気ショックを与えることはしないでしょう。

しかし、実験の結果は、思いがけないものでした。教師役は生徒役が間違えるたびにショックのレベルを上げ、スイッチを入れていきました。

もちろん、電気など通じでいませんが、生徒役は、レベルが上がるにつれ、苦痛を訴え、悲鳴を上げ、中止を訴えるなどの演技をしました。

実験は、実験参加者(教師役)が実験を拒否するか、450ボルトの最後のスイッチを入れるまで行われました。

その結果、最後のスイッチを押した参加者は62.5%に登ったということです。中には笑顔でスイッチを入れ続けた実験参加者もいたというショックな報告もありました。

このように、人間は、他人に危害を加えるようなことについても、権威者の指示に逆らえないのです。

また、健康診断の後に、医師から禁煙するようにアドバイスされた場合と友人から禁煙するようにアドバイスを受けた場合とどちらのアドバイスを採用しますか?

おそらく、信頼のできる専門家のアドバイスでしょう。

その理由は、説得者の信ぴょう性(信頼性と専門性)があるからだと説明されます。

私たちは、専門家は非専門家より、正しい知識を持っており、専門家のアドバイスに従ったほうが結果的に良いことを知っているためです。

以上のことから、権威ある専門家の意見には従わざるを得ないのです。

権威ある専門家とは、医師や弁護士、大学教授の他、協同組合の役員などの顧客業界のオピニオンリーダーや有名企業の経営者、評論家などがあります。

これを営業活動で利用する方法は次の3つが考えられます。

①権威者の意見などを紹介する方法

例えば「〇〇会社の△△社長さんは、このように仰っておられます。・・・」「〇〇大学の△△博士は、次のように述べています・・・」というように使用します。

②雑誌や新聞などの記事の切り抜きを見せる方法

人間は権威者のコメントに弱いばかりでなく、マスコミや活字に弱いという側面があります。マスコミの記事はしっかり取材しているので間違いないと考えるから、説得力があるのです。

③理論や論文を紹介する方法

「〇〇理論によれば、この場合こうなると考えられます」というように使用します。

理論や論文は、科学的に証明されたものですから、疑いなしで信用してしまいます。

他人の行動に引っ張られる心理

お客さんがたくさん入っているラーメン屋さんとお客さんが全くいないラーメン屋さん、どちらのラーメンに入りますか?

「売上No.1」や「顧客満足度90%」のキャッチコピーを使っている会社と使っていない会社のどちらの商品を買いますか?

私たちは、他人の行動や意見につられて、あるいは参考にして自分の行動を決める心理傾向があります。

特に、自分の知識が不明確で自信がないときにはこの傾向が強くなります。

この心理傾向を「 社会的証明の原理」 といいます。私たち人間は、乳幼児の頃から親の行動を真似て、幼稚園や学校に通うと年長者の真似をして成長していきます。このように、人間にとって他人を真似ることは身に付いた行動なのです。

ですから、あまり知らないお店に友達と食事に行った時に、友達がオーダーした後に、「私もそれ」というふうに他人に追随することがあります。

知らない場所で迷子になった時に、人の流れを参考にして駅の方向を推測することもあります。

社会的証明の原理が働くのは、 ヒューリスティック という心理傾向が深く関与しているからです。ヒューリスティックというのは、人間が課題解決に関する意思決定を行う場合、無意識に行われる解決法です。

その一つが前項の権威に従うことです。専門家は非専門家より、正しい知識を持っており、専門家のアドバイスに従ったほうが結果的に良いということがわかっており、権威者に従うという問題解決をします。

同じように、大勢の人たちの判断は正しいと考えて、大勢の人たちの行動に従うようになるのです。この社会的証明の原理が働く条件としては次の2つが考えられます。

①判断できない

上記のように、知識や情報が少ないために判断できない状況の場合です。 自分で判断できないために、他人の行動を真似るというわけです。

②類似性

他人が自分に似ているほど社会的証明の原理が強く作用します。

例えば、とんでもないセレブが高級外車や邸宅を購入しても一般人は購入意欲を高めることはありません。

また、経済学においては「バンドワゴン効果」という理論があります。 同じ商品を購入する人が多いほど影響されて、購入しやすくなる傾向があるという理論です。

社会的証明の原理を活用する方法としては、「売上No.1」や「顧客満足度90%」もいいのですが、中には「それがどうした」「天狗になっている」という人もいます。

上の「類似性」が効いていないからです。営業現場では、お客様と似ている人や会社の「導入事例」をしかも数多く紹介することでこの心理を活用することができます。 お客様と事例が似ているところを伝えると効果的です。

比較:お客様に商品の良さを理解させるテクニック

あなたは、近くのスーパーで大根がいくらで売っているのか知っていますか?店員さんは「安いよ。良い大根だよ」と言っていますが、本当に良い大根ですか?買い物に慣れていないとわかりませんよね。

ところが、ほかのスーパーや八百屋さんに行って大根を見て、元のスーパーに戻ってくると、元のスーパーの大根が良いか悪いか、高いか安いかがわかります。主婦という専門家には、元のスーパーに行けば、大根の善し悪しがわかりますが、普段買い物をしない人にはわかりません。

これと同じように、あなたという専門家にはあなたがオススメする商品の善し悪しがわかっていますが、お客様にはわからないことが多いのです。

そうすると、普通の営業マンはパンフレットを取り出し、それに書かれている美辞麗句を並べ立てるのです。大根を売っている店員さんと同じです。これでは、お客様に商品の良さが伝わってきません。

以上のように、商品の良さは比較するものがあって価値が認知されるものであり、絶対的な水準があって価値を決定するものではありません。

これを参照点依存性といいます。

もっと、わかりやすく言えば、よくテレビ・コマーシャルで「何と、顧客満足度90%!」と言っていますが、90%が高いのか低いのかわかりません。

他の会社の平均が40%だと言われれば、「凄い!」と思いますが、89%だとすれば、凄くありません。

このように、比較するものがあってその良さが分かるというのが「参照点依存性」なのです。

営業マンとしては、商品の良さをアピールしたければ、前のバージョンと現バージョンとの商品比較をして違いやメリットを説明すること、また、他社の商品と比較して違いやメリットを説明することで顧客に理解されるということです。

そのような営業資料を作ることが求められます。

他社比較の資料作成方法については以下の記事を参考にしてください↓

数値化:ひと目で商品の良さを理解させるテクニック

前の例で、「前バージョンと比較すると、消費電力が大幅に減りました。」「他社商品と比較すると、消費電力を大幅に削減させることに成功しました」というと、あまりピンときません。

これに対して「前バージョンと比較すると、消費電力が50%に減りました。」「他社商品と比較すると、消費電力を30%に削減させることに成功しました」このように説明します。

そうすると、お客様の頭の中では、「そうか、消費電力が半分になるのか、電気代も安くなるな」と考え「そうか、他社と比較して電力が30%もカットできるのか、電気代の分メリットが出るな」というように具体的な思考が展開していきます。

営業台本(トークスクリプト)には「数字」を入れると説得力が増す!(1分動画)↓

また、一目瞭然で商品の良さをアピールできる方法があります。それが視覚に訴えることです。「プレゼンには、ビジュアルを使え」と言いますね。

「前の例をグラフにしてみましたので、ご覧ください。そうすると、一目瞭然で商品の良さがクローズアップされることがお分かりになると思います。」このように営業資料を用いてトークしましょう。

その商品によって、訴求できる点はいろいろあると思います。それぞれの点について、言葉や文章で説明するのは大変でわかりにくいものです。ビジュアルで訴えると良いのはこのためです。

また、先ほどの大根の例では、現物を見せればお客様は納得します。更に、お客様に手に取るようにすると効果は絶大です。ですから、サンプルを持ち込んで手にしてもらうことが効果的です。

参照点依存性を見事に使っているのが、ダイエットのコマーシャルです。

ダイエット前の姿とダイエット後の姿を比較して、「使用前、使用後」の姿の違いをアピールしています。

使用前はベタ足で使用後はハイヒールを履かせることや、使用前は猫背で使用後は背筋を伸ばすなど見せ方が大いに意図的ですが・・・。

トップ営業の「営業資料」については以下の記事を参考にしてください↓

営業資料:トップ営業の実戦で使えるテンプレートで売り上げアップ!

結論は先か?後か?:PREP法

プレゼンテーションをするとき、結論は先に述べると効果的なのか、後から述べるべきなのか、という課題について説明します。

結論から言うと、結論を先に述べましょう。というのはプレゼンテーションをする場合、時間的制約があります。これに対して、言いたいことはたくさんあるはずです。

最後に結論を述べようとすると、結論の前にタイムアップしてしまう危険があります。これに対して、最初に結論を述べるので、タイムアップしても結論は述べることができます。

また、聴衆の意識の高低があります。聴衆の意識が高ければ、いくつかの事実を積み上げる演繹法で説明しても、集中して聞いてくれます。

しかし、プレゼンテーションは、製造、経理、営業、マーケティングといった様々な部門から出席しているため、注目する項目も強さもバラバラです。

こういう聴衆を相手にする場合は、自己関与(関心)の高いことについて訴求すると注目度が上がります。

つまり、プレゼン最初の「掴み」がプレゼンの成功・失敗を分けるのです。たとえば

結論を先に述べる話法を「PREP(プレップ)法」と言います。

PREP法については以下の記事を参考にしてください↓

心理も多勢無勢

大手広告会社が提案に来るときには、営業マン、デザイナー、コピーライターなど大勢を引き連れてきます。クライアント側はそのものものしさにびっくりします。大挙して押し寄せる心理効果について考えてみましょう。

これに関して、アメリカの社会心理学者のアッシュが行った同調についての実験があります。

実験は7人の大学生に対して、実験者(実験をする人)が提示する直線の長さと同じ長さの直線を書いたカード3枚から選ぶというものです。この中の6人は実験協力者(いわゆるサクラ)で、1人が実験参加者(実験される人)でした。

その結果、事前に実験参加者一人だけで回答したときの正解率は95%でした。

しかし、5人のサクラが誤った回答をすると、その誤った回答に影響され、正解率は約65%に落ちたということでした。人間は多くの人の意見に引きずられるのです。

これは、その昔、日本が軍国主義に傾いていった時、周囲の人々が右傾化していき、人々が同調していった時の心理です。また、カルト宗教ですが、誘われて教会や集会に行くと、周囲の人から入信を進められて、断りきれなくなる心理がこれです。誘われて商品説明会に出席したところ、他の出席者はサクラであり高額商品を買わされてしまったという事件もあります。

このように、私たちには、サクラに同調する心理があることがわかります。提案する側のサクラが「これはいい提案だ」と言われれば、クライアントは同調せざるを得なくなります。

このように、人間の心理も多勢無勢ですから、たまには、営業マンだけではなく、商品開発者や製造部門のからも人を集めて、お客様を説得するのも良いと思います。

アンカー効果:価格を安く感じさせるテクニック

例えば、エアコンを10万円の予算で買おうとした時、以前7万円で販売していたとなれば、すごく高いと感じられます。この場合、「以前の7万円」がアンカーとなっているのです。

しかし、いつも15万円で売られているエアコンが、10万円で購入できるとなると、大変安く感じます。「いつもの15万円」がアンカーとなっているのです。

このように、商談では初めて提示した金額がアンカーとなります。できる限り、ライバル社の見積が終わった段階でこの金額をアンカーとして検討すると良いでしょう。

また、上記の例のように、今までの金額をアンカーにすることで、価格を低く感じさせることができます。「いつもは、15万円の品が10万円になっているので随分お買い得ですよ」という伝え方をすると効果的です。

また、提案中の商品の機能やスペックを他社の商品や旧バージョンの商品と比較する方法もあります。例えば「こちらの比較表をご覧ください。これだけ機能が多くなっていますのでお買い得ですよ。」という具合です。

価格を高く感じさせるか、低く感じさせるかは、営業トークや資料次第です。

以下の記事も参考にしてくださいね↓

営業資料を効果的に使おう:記憶に残る商品説明とは

営業活動はお客様の記憶に商品イメージを残すことが求められます。それでは、どうすればお客様の記憶にイメージを残すことができるのでしょうか?

口頭で説明することでしょうか?パンフレットでしょうか?それに関する調査結果があります。

下の表をご覧ください。聴覚と視覚どちらがイメージに残るか、という実験ですが、直後に印象に残る割合は、聴覚と視覚ではほとんど同じです。

しかし、3日後の印象は、聴覚のみが10%であるのに対して、視覚のみは25%となっており、パンフレットによる印象付は2.5倍の効用があることが明らかとなっています。

つまり、話し上手な営業マンが流暢に商品説明をしてもパンフレットにはかなわないということです。

さらに、聴覚と視覚を併用した場合、3日後に残る印象は65%に跳ね上がっています。つまり、印象に残す効果的な方法は、印刷物と口頭で説明することだということになります。話し上手な営業マンの6倍以上も印象に残るのです。

聴覚と視覚どちらが記憶に残るか?

| 直後に印象に残る | 3日後に印象に残る | |

| 聴覚のみ | 71% | 10% |

| 視覚のみ | 72% | 25% |

| 併用 | 86% | 65% |

次に、次の表をご覧ください。「話し言葉と印刷物、どちらが思い出すことができるか」をハートマンという心理学者が調べた結果です。このように、印刷物のほうが話し言葉よりも思い出しやすいという結果が出ています。

「話し言葉と印刷物、どちらが思い出すことができるか?(米心理学者ハートマン)

| 印刷物のほうが話し言葉より思い出した | 59% |

| 話し言葉のほうが印刷物より思い出した | 33% |

| どちらも思い出した | 8% |

人間は、多くの刺激にさらされており、俗に五感といわれる感覚器でそれらの刺激を受け取ります。人間の場合、その五感のうち視覚優勢だといわれています。

ですから、印刷物のほうが話し言葉より思い出すという結果が得られたと考えられます。絵と単語を覚えさせる実験では、絵の方が後でよく思い出されている。

これを画像優位性効果と呼んでいます。

トップセールスの魅力的な商品説明のコツ:まとめ

商品説明に使える「FABECの公式」があります。この公式にあなたの商品説明を当てはめることで、成約率はアップします。まず、試してくださいね。

そのときに注意するのが、メリット(特徴・長所)とベネフィット(利益)の違いです。

あなたの商品説明がメリットだけになっていないか?ベネフィットだけになっていないか?チェックしてくださいね。

最新の購買心理や、営業の『型』をご存知なく、たった一人であなたは苦しんでないですか?「1日3分で売れる!」ミリオンセールスアカデミー®︎無料メルマガで、最先端の営業スキルを体得して売上アップしてくださいね↓

楽しく、カンタン、即座に成果を出したいあなたは「営業セミナー」で、本物の「売れる営業台本(トークスクリプト)を作成してみてはいかがでしょうか?