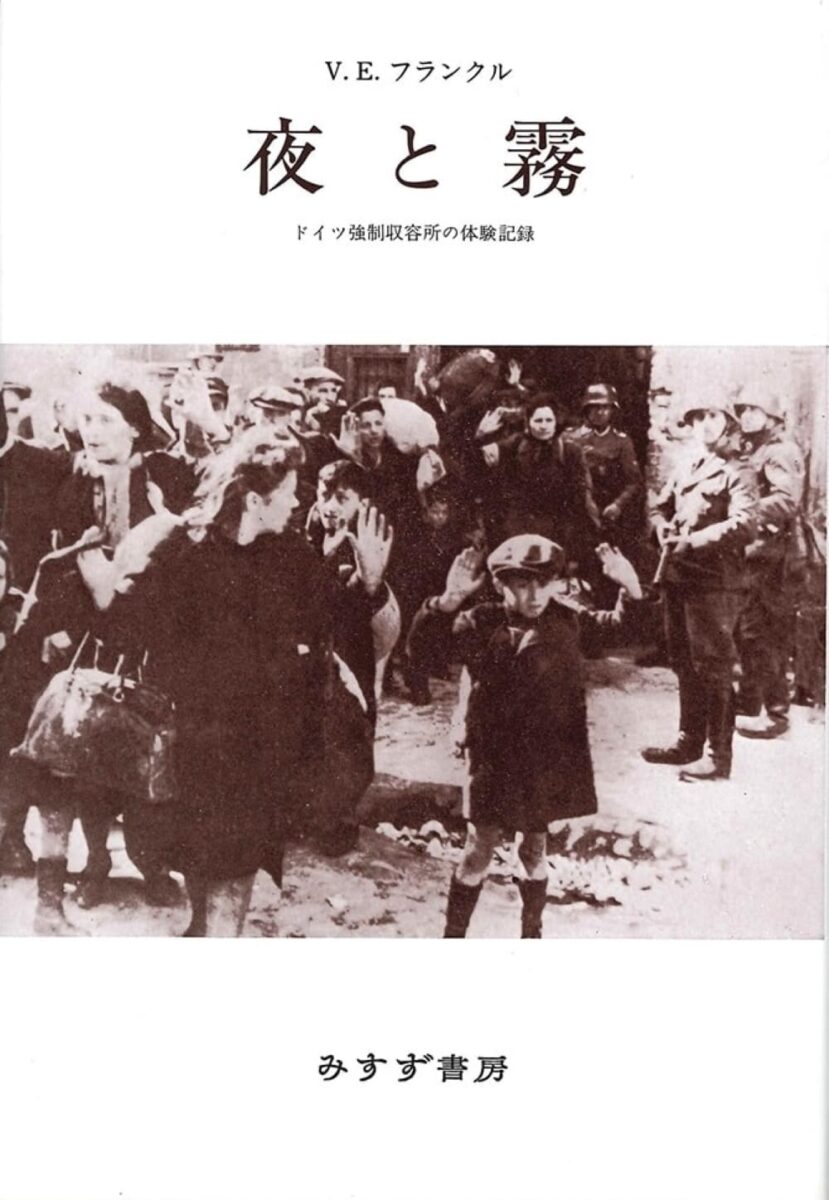

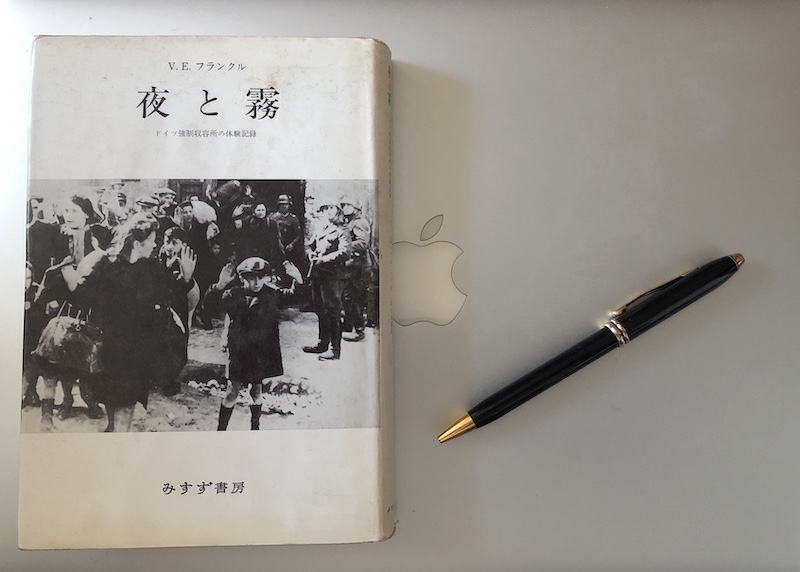

『夜と霧』(よるときり)は、1946年に出版されたヴィクトール・フランクルのナチスの強制収容所経験に基づいた書籍。

原文のドイツ語タイトルは …trotzdem Ja zum Leben sagen:Ein Psychologe erlebt das Konzentrationslager (Kösel-Verlag, München 1977) 『それでも人生に然り(しかり)と言う:ある心理学者、強制収容所を体験する』。

1956年に刊行された日本語題の『夜と霧』は、1941年の「夜と霧」(「夜と霧に隠れて、夜陰に乗じて」という、ナチスドイツが反抗する人間たちを拉致して抹殺する「作戦名」)に由来する。

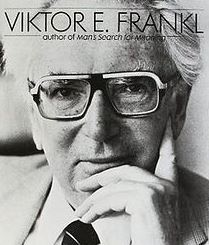

著者、ヴィクトール・フランクル(Viktor Frankl)について

フランクルはオーストリアの精神科医であり心理学者。彼は特に「ロゴセラピー(Logotherapy)」の創始者として知られており、人間の生きる意味を追求することが精神的健康に重要であると説く。

フランクルは第二次世界大戦中にナチスの強制収容所で過ごし、その経験を基にして書いたのが『夜と霧(Man’s Search for Meaning)』。この本では、極限状態に置かれた人々がどのようにして生きる意味を見出すかについて語られています。

彼の思想の中心には「人間はどんな状況に置かれても、自分の態度や反応を選ぶ自由がある」という考えがあります。この考えは多くの人々にとって、困難な状況に直面したときの希望や力を与えるものとなっています。

一見ロマンチックに聞こえる「夜と霧」は、ユダヤ人精神分析学者ヴィクトール・E・フランクルが「アウシュビッツ捕虜収容所」での体験を綴った書籍です。

「夜と霧」は、人間の偉大さと悲惨をあますところなく描き、「言語を絶する感動」と評され、世界的なロングセラーとして、20世紀の英語版だけでも、900万を超える人に読みつがれています。

「人生でただ一冊、ただ一冊しか、誰かに伝えることができない」のなら私は、迷わず『夜と霧』を選びます。

私は、18才の時に、『夜と霧』を母親に紹介されました。当時は、「戦争の話なんて、俺の人生に何の関係もない!」とほっておきました。

ある日、何かのきっかけで何気なく読み始めた時、「私たち同じ人間が、同じ人間に対してこんなにも残酷になれるのか!」と非道さに、怒り、震え、そして同時に、「大の男が、泣き出すその過酷な状況の中でも、『生きる意味』を見出し、こんなにも崇高に生きることができるのか!」と精神科医のヴィクトール・フランクルの生き方・考え方に感動しました。

文字通り、、「打ち震えた」のです。

フランクルが直面した極限状態と、そこから生まれた「生きる意味」の探求が、どのようにして読者の心を打ち世紀のベストセラーになったのか、あなたもぜひ知ってみませんか?

※この記事の著者:ホームメンターズ株式会社 ミリオンセールスアカデミー(R) 代表取締役 加賀田 裕之

|

|

【加賀田 裕之】

■ホームメンターズ株式会社 代表取締役 ■ミリオンセールスアカデミー(R)主宰

明治大学法学部卒

台本営業®︎コンサルタント ホームメンターズ株式会社 代表取締役 ミリオンセールスアカデミー®代表

大学卒業後、体育会系の営業会社にて高額商材のセールスマンとなるが、まったく売れず、250万円の自社商材を自分で購入するほど追い込まれる。 「もう辞めるしかないな」と思ったときに、トップセールスから営業極意を伝授され、人生を逆転。 その後はみるみるうちに売れるようになり、100億円企業の営業マネジャーとして、部下20名のチームを連続優勝させ、新規事業部の責任者に任命。初年度年商1億円を達成。 その後、IT事業会社で、部下約20名を束ねる営業マネジャーとなり、さらに部下約100名の事業部副部長、年商25億円の事業会社の事業部長として結果を出す。

口下手、人見知り、営業が苦手の方でも自然にお客様の「欲しい! 」を引き出す営業スキルをお伝えしたい、と独立。

独自の「台本営業®」メソッドは朝日新聞等でも紹介。 13年苦しんだ対人恐怖症営業マンが、セミナー後、前月比500%の契約獲得、元キャバ嬢でも歩合給が月に300万円以上になるなど、「モンスター営業マン製造工場」の異名をとる。初の著書『営業は台本が9割』は、現在までロングセラーとなっている。

【 ミリオンセールスアカデミー®︎台本営業®︎ 講演・研修・メディア・コンサルティング実績(敬称略) 一部】

東京都 パナソニックホームズ株式会社 パナソニックハウジングソリューションズ株式会社 パナソニックアーキスケルトン株式会社 北陸電力株式会社 中央大学附属中学 株式会社宣伝会議 カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社(TSUTAYA、蔦屋書店) 日本経営合理化協会 nosai山梨(山梨県農業共済組合) 株式会社FIT PLACE 公益財団法人日本生産性本部 一般財団法人中部生産性本部 中部マーケティング協会 朝日生命保険相互会社 山金工業株式会社 株式会社エスコプロモーション 東京商工会議所 株式会社ポーラ(POLA化粧品) FunTre株式会社 一般社団法人 日本施術マイスター養成協会 治療院仕組み化経営 株式会社リブラクリエイション 日本仲人連盟株式会社 一般社団法人協会ビジネス推進機構 株式会社ダイトーグループ本社 株式会社CRS横浜 株式会社CRS大阪 株式会社くるまのミツクニ 株式会社RITA-STYLE 激安激アツ起業塾again 合同会社Smart Be アップルオートネットワーク株式会社 有限会社リプロ 株式会社アイジェノミクスジャパン 株式会社ミタカ工房 社会保険労務士法人閃光舎 FM J-WAVE 株式会社 日本HP(ヒューレットパッカード)Sansan株式会社 伊藤忠エネクス株式会社 abema TV SUNTORY「香るエール」 他多数 |

目次

夜と霧(ヴィクトール・フランクル著)とは?

目を背けたいことですが、我々が「どうやってこの時代を強く生きていくか」を考えために、この『夜と霧』を一緒に読みましょう!

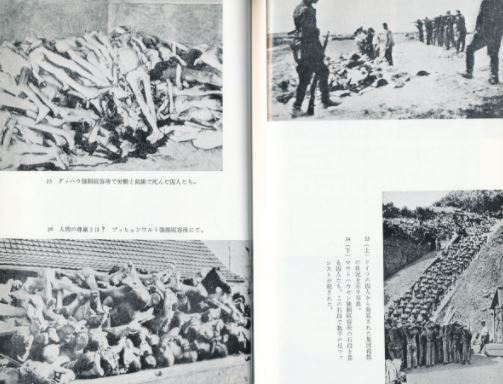

わたしたちは、おそらく、これまでのどの時代の人間も知らなかった「人間」を知った。

では、この人間とはなにものか?

人間とは、人間とはなにかをつねに決定する存在だ。人間とは、ガス室を発明した存在だ。しかし同時に、ガス室に入っても毅然として祈りのことばを口にする存在でもあるのだ。

『夜と霧(ヴィクトール・フランクル著)』 P102

12歳になる少年が運び込まれ、その少年は足に合う靴が収容所になかったためはだしで何時間も雪の上に点呼で立たされ、その後も戸外労働をさせられて、今や彼の足指が凍傷にかかってしまった。

軍医が死んで黒くなった足指をピンセットで附根から引き抜くのであるが、それを彼は静かに見ているのである。

この瞬間、眺めているわれわれは嫌悪、戦慄、同情、興奮、これらをすべてをもはや感じることができないのである。

苦悩するもの、病むもの、死につつあるもの、死者、これらすべては、数週の収容所生活の後には、当たり前の眺めになってしまって、もはや人の心を動かすことができなくなるのである。

夜と霧に学ぶ安易なポジティブシンキング(恩赦妄想)は危険

『夜と霧(ヴィクトール・フランクル著)』P85

精神医学では、いわゆる恩赦妄想という病像が知られている。 死刑を宣告された者が処刑の直前に、土壇場で自分は恩赦されるのだ、と空想しはじめるのだ。

それと同じで、わたしたちも希望にしがみつき、最後の瞬間まで、事態はそんなに悪くはないだろうと信じた」

『夜と霧(ヴィクトール・フランクル著)新版』P55

収容所では、政治はいつでもどこでも関心の的だった。人々は熱心に、戦況がどうなっているかなど、伝わってくるうわさを仕入れてはまた流した。

しかし、うわさ同士はたいてい矛盾しているので、つじつまのあわないうわさがつぎつぎと流れてくる結果はただひとつ、被収容者の心をすり減らす「神経戦」をひきおこしただけだった。

楽観的なうわさは、もうすぐ戦争が終わるという希望をもたらし、希望は何度も何度も失望に終わったために、感じやすい人びとは救いがたい絶望の淵に沈んだ。往々にして、仲間うちでも根っから楽天的な人ほど、こういうことが神経にこたえた。

また、1944年の12月から翌1月にかけて、収容所でそれまでになく多くの人が亡くなったのです。多くの人が「クリスマスには家に帰れる」という、願望が混じった憶測にしがみついていたからです。

その願いが当然のように裏切られたときに、失意と落胆のうちに多くの人が亡くなったのです。

自分は自信がありません。

ヴィクトール・E・フランクルはどのように収容所で生きる意味を見つけたのか?次の章で見ていきましょう。

夜と霧:収容所で生きる意味を見つけられるのか?

参考 ( wikipedia ロゴ・セラピー より )

「ロゴ」は、ギリシア語で「意味」の意である。

ロゴセラピーは、人は実存的に自らの生の意味を追い求めており、その人生の意味が充たされないということが、メンタルな障害や心の病に関係してくる、という見解を基にしている。

(心的な疾患は、当事者に人生の意味に関して非常に限定的な制約を課していると言える。)

ロゴセラピーは手法として、実存主義的アプローチをとり、下記の3点を基本仮説とする。

1)意志の自由 – 人間は様々な条件、状況の中で自らの意志で態度を決める自由を持っている。

(決定論の否定)

2)意味への意志 – 人間は生きる意味を強く求める。

3)人生の意味– それぞれの人間の人生には独自の意味が存在している。

フランクルは、人の主要な関心事は快楽を探すことでも苦痛を軽減することでもなく、「人生の意味見出すこと」であるとする。

「人生の意味」を見出している人間は、苦しみにも耐えることができるのである。

夜と霧:生きる意味を問う(ロゴセラピー)

ここで必要なのは、生きる意味についての問いを百八十度方向転換することだ。

「わたしたちが、生きることからなにを期待するか」ではなく、むしろひたすら、 「生きることがわたしたちからなにを期待しているかが問題なのだ」ということを学び、絶望している人間に伝えねばならない。

哲学用語を使えば、コペルニクス的転換が必要なのであり、もういいかげん、生きることの意味を問うことをやめ、わたしたち自身が問いの前に立っていることを思い知るべきなのだ。

生きることは日々、そして時々刻々、問いかけてくる。わたしたちはその問いに答えを迫られている。考え込んだり言辞を弄することによってではなく、ひとにえに行動によって、適切な態度によって、正しい答えは出される。

生きるとはつまり、生きることの問いに正しく応える義務、生きることが各人に課す課題を果たす義務、時々刻々の要請を充たす義務を引き受けることにほかならない。

ヴィクトール・フランクル

「私」から「人生」への主体の転換、人間は「人生から」問われている存在なのです。

常にどんな状況でも、人が生きることには意味があるのです。今、この瞬間、私たちは、誰かのまなざしに見下ろされているのです。その誰かとは友かも、家族かも、神かもしれない。その見下ろしている誰かに「問われている存在」なのです。

ミッション(天命・使命)とは?あなたは「問われている存在」である!

あなたも、同じような疑問をお持ちかもしれませんのでご紹介します(※掲載許可をいただいています)。

いつも貴重な記事をありがとうございます。いくら考えても分からないのでもう少し詳しく教えていただけませんでしょうか。

「あなたがお客様に何を求めるか?ではなく、お客様があなたに何を求めているか?が重要なのです。」というところはよくわかるのです。

しかし、「生きることが、わたしたちからなにを期待しているか」というところが分かりません。「生きること」「人生」とは人格のないものでそれが期待するということがイメージできません。

・車の性能がフルに発揮される

・車を作った人が喜ぶ

・お客さんの自尊心を刺激する

などの意味があると思いますが、「生きることが期待する」ってどういうイメージでしょうか?

私の人生を見た人が、「私の人生からどういう印象を受けるか?」「どんな人生をプロデュースしていくか?」という意味なのでしょうか?

あまりに深すぎる意味なのか、その部分がピンときません。ご教授いただけましたら幸いです。

「なんて、人生なんだ!」と言う表現は聞いたことがあると思います。

理不尽な出来事や、酷い環境など、不運に遭遇した時、我々は人生に期待が持てなくなることがあります。

生きていく意味を見出せなくなる極端な例だと、「自死」を選んでしまうようなケースもあります。

もし、発想を逆転させて「人生があなたに何を期待しているか?」と考えたらどうでしょう。

ヴィクトール・フランクルは、「捕虜収容所での過酷な体験を生き残り、ロゴセラピーとして後世に残すことを、『人類』から求められている。」と思って生き抜いたのかもしれません。

もうお分かりですよね。「あなたのミッション(天命・使命)は何か?」を問われているのです。

人間は己の欲望だけではなく、家族・仲間・人類など大いなるものに対する愛や、仕事への献身・愛、商品への思い・お客様への思いなど、そこに生きがいを見いだすこともできるのです。

ビジネスに置き換えれば、「あなたが商売・サービスやお客様に何を求めるか?」ではなく、「お客様や商売サービスがあなたに何を求めているか?」が重要という「コペルニクス的転換」が必要なのです。

その後、Yさんから、このようなお返事をいただきました。

ご回答ありがとうございました。理解できました。質問を紹介していただいたので、同じような疑問を持たれている方にも参考になったかと思います。

私は20代の頃は自己肯定感の低さから「使命」というものをことさらに意識していました。「メシアン・コンプレックス」と言ってもよかったでしょう。自分に特別な使命があると思うことによって自己重要感を満たしていたのでしょう。

年齢を重ねていくうちに、普通であること、平凡であること、ありのままの自分でいることに自信を持ちたいと思うようになりそれはそれで一応の成果を見たと思います。

今回の記事で改めて「使命・天命」という言葉に触れ、若いときとはまた違った静かな興奮を覚えました。

このような深いバックボーンを持たれている加賀田さんのセールス哲学はとても素晴らしいものだと思います。いつか必ず加賀田さんのセミナーに参加させていただきたいと思います。

この度は誠にありがとうございました。

あなたの使命(ミッション)を考えるきっかけにしてください。ミッションについては、以下の記事も参考してください。

『夜と霧(ヴィクトール・フランクル著)』P129

もういいかげん、生きることの意味を問うことをやめ、私たち自身が問いの前に立っていることを思い知るべきなのだ。

(中略)

私たちはその問いに答えを迫られている。

次の章から、フランクルのロゴセラピーをさらに深く理解し、あなたが生きる意欲を湧くであろう二冊をご紹介します。

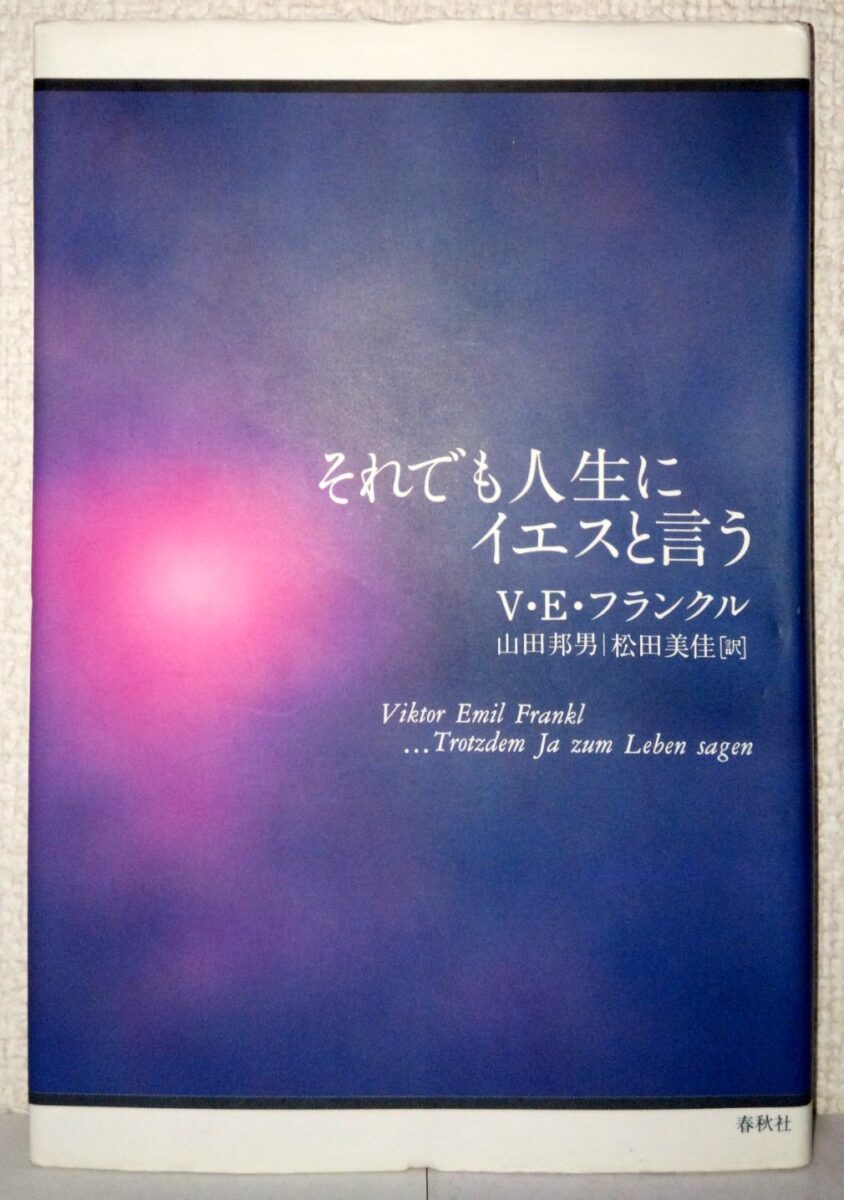

それでも人生にイエスと言う:不幸を経験するとき精神的・霊的(スピリチュアル的)に成長する

『それでも人生にイエスと言う(ヴィクトール・フランクル著)』

私たちが「生きる意味があるか」と問うのは、はじめから誤っているのです。

つまり、私たちは、生きる意味を問うてはならないのです。人生こそが問いを出し私たちに 問いを提起しているからです。私たちは問われている存在なのです。

私たちは、人生がたえずそのときそのときに出す問い、「人生の問い」に答えなければならない、答を出さなければならない存在なのです。

生きること自体、問われていることにほかなりません。私たちが生きていくことは答えることにほかなりません。そしてそれは、生きていることに責任を担うことです。

例えば、誰かが病気や困難な状況に直面しているとき、その人は「なぜ私がこんな目に遭うのか?」と問うかもしれません。しかし、ロゴセラピーの観点からは、その問いを超えて、人生がその人に「この困難にどう向き合うか?」という問いを投げかけていると考えます。

つまり、その人は病気や困難を通じて、自分がどう生きるか、どう答えるかを問われているのです。この答えを見つけ出すことで、その人は生きる意味を見出し、成長する機会を得ることになります。

一見簡単ではありません。とても難しいことです。辛いことです。ただ私たちはどんな状況でも、人生が提示する問いに対してどのように答えるかで、それが生きる意味に直結するのです。

『それでも人生にイエスと言う(ヴィクトール・フランクル著)』P39より

不幸に苦悩する意味があるのは、その不幸が運命であって、回避できないばあいだけです。こうした不幸は「高貴」な不幸とよばれていました。けれども、そのような不幸に耐えて苦悩することそのことで、人間は高貴にされるのです。最高価値の領域へさえ高められるのです。

ですから、私たちは、どんな場合でも、自分の身に起こる運命を自分なりに形成することができます。「なにかを行うこと、なにかに耐えることのどちらかで高められないような事態はない」とゲーテはいっています。それが可能なら運命を変える、それが不可能なら進んで運命を引き受ける、そのどちらかなのです。

どちらの場合でも、私たちは、運命によって、不幸によって精神的に成長できます。いまではまた、ヘルダーリンが「自分の不幸を足元にするとき、私はいっそう高く立つ」と記してなにをいおうとしているかもわかります。

ゲーテは「何かを行うか、耐えることで人は高められる」と言っています。運命を変えることができるならそうすべきですが、できない場合は運命を受け入れることで、私たちは成長できるのです。

ヘルダーリンの言葉「不幸を足元にすることで、さらに高く立つ」。不幸や運命にどう向き合うかが、私たちを成長させるのです。

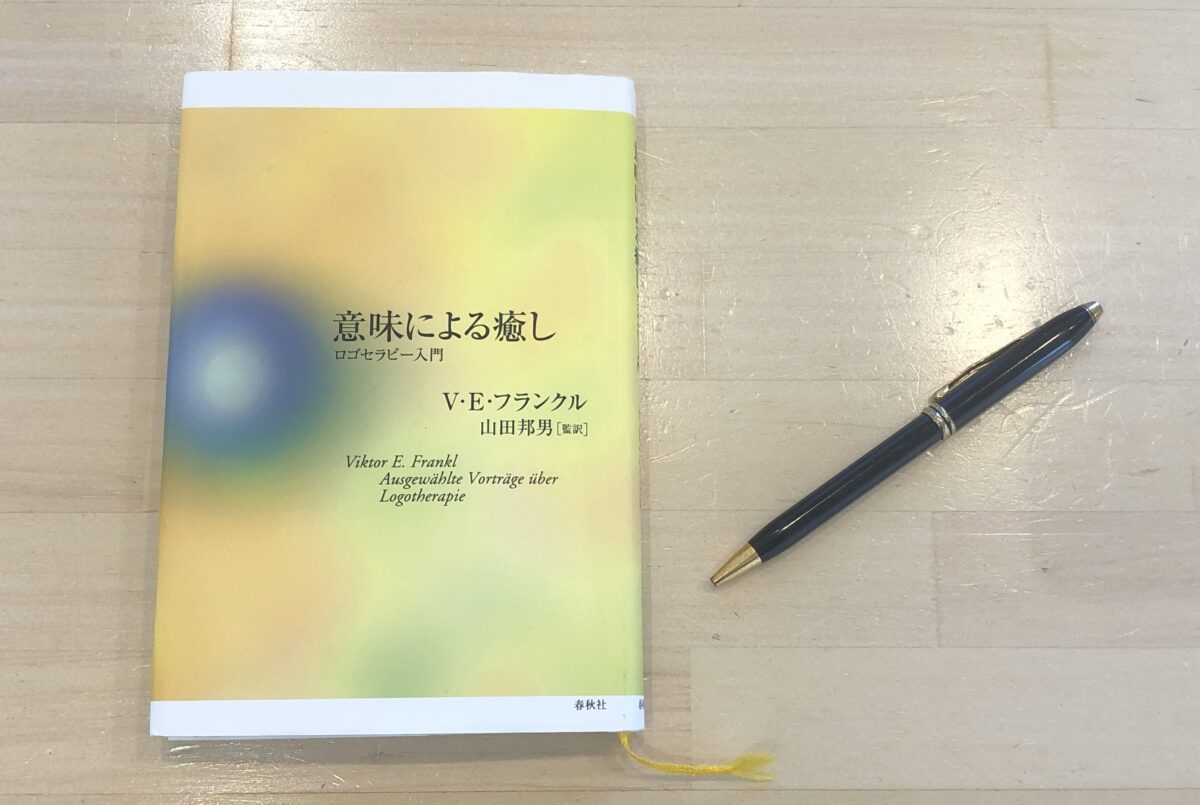

意味による癒し ロゴセラピー入門

精神医学は、半世紀もの永きにわたって、人間の心を単なるメカニズムとして解釈しようとしてきました。そしてその結果、精神疾患の治療も単なる技法という観点からのみ考えられてきたのです。しかしこの夢想の時はすでに過ぎつつあるように私には思われます。

今や地平線の上にかすかにその輪郭を浮かび上がらせつつあるもの、それは、心理学化された医学ではなく人間化された精神医学なのです。

けれども、今なお自分の主な役割は技法家(テクニシャン)であると解釈したり、患者の中に機械以上のものを見ず、病気の背後にいる人間を見ようとしないことを自ら認める医師もいるのではないでしょうか。

一人の人間はさまざまな事物の中の一つにすぎないのではありません。事物は相互関係によって決定されますが、人間は究極的には自己決定する存在なのです。

人間は、彼がなるところのものをー素質や環境の制約の中でー自ら決定してきたのです。例えば、われわれが強制収容所という、この生きた実験室、この実際の実験場において目撃しかつ実証したもの、それは、われわれの仲間のある者はブタのように行動し、また他の者は聖人のようにふるまったという事実です。

人間は自らのうちに両方の可能性を持っているのです。そのいずれかが現実化されるかは、(素質や環境といった)条件にではなく、人間の決断にかかっているのです。

われわれの世代は、人間が現実(リアリー)にどのような存在であるかを知るようになった点でまことに現実主義的(リアリスティック)であります。

要するに、人間とは、アウシュビッツのガス室を発明した存在です。けれども、人間とはまた、主の祈りや「シェーマー・イスラエル」を唱えながら、そのガス室に頭を上げて入っていった存在でもあるのです。

参考動画

-

引き潮になると、海水に沈んで隠れていた岩が姿を表します。

-

人の心では心が満たされていない時に、過去の辛く悲しい出来事が蘇ってくるのです。しかしフランクルは過去に縛られるのではなく、見方の転換が大事だと解きました。

-

このように考えることは、ある岩が姿を現して目に見えるようになることが引き潮の原因だとしてしまうのと同じことです。

-

実際には引き潮の時にこの岩が水面に現れてくるだけのことなのです。

-

これと同じように、何らかの劣等感や葛藤、問題やトラウマもそれ自体が病気の原因なのではありません。

-

不安と憂慮に駆られているので、このようなことを絶えず考えてしまうのです。

夜と霧:まとめ

「あらゆるものを奪われた人間に残された、たった一つのもの、それは与えられた運命に対して自分の態度(DO)を選ぶ自由、自分のあり方(BE)を決める自由である。」

『運命』に対し、どのようにあるか?(BE)、どのような態度を取るのか?(DO)という自由は常に私たちに与えられています。

どのような状況に置かれていてもどのようにあるか?(BE)、どのように行動するか?(DO)という選択する自由を私たちは持っているのです。

もし、ミッション(使命)ということまで考えなくても、困難に直面したときに、おろおろしてしてしまうのか?

それとも、困難な状況を受け入れ、大きな自分で対応するのか?あなたのあり方(BE)を決めることはできるのです。